アレッチホルン半周記

小笹 孝

まえおき

アレッチホルンの名や位置を知らなくても、アルプス随一の長大さを誇る大アレッチ氷河をご存じの方は多いのではないでしょうか。クライネシャイデックからの登山電車がユングフラウヨッホに着き、掘りっぱなしのトンネル内の駅から展望台に出ると其処はもう白銀の世界。北西側はグッギ氷河がメンヒの西面を削って鋭く且つ短く落ちているのに対し、東南側はユングフラウフィルンが広くゆったりと高度を下げ、コンコルディアプラッツからは大アレッチ氷河と名を変えて大きく右方向に曲がってゆく様が、そのスケールをまるで感じさせない程に大きく広がっています。

アレッチホルンそのものは、ユングフラウから東南に延びる支尾根が障害となり、ピラミダルな頂上部分を覗かせるのみで、鋭さもなく、一向に観光客の目を引く気配はありません。しかし、この山はベルナーアルプス第2の高さを持ち、山容が大きいだけに、見る側の位置が高くなるに従って、自ずとそのヴォリュームを実感されるものと思います。

東西方向に真っ白な両翼を大きく広げてアルプスの奥深く鎮座する、そんなアレッチホルンを見たのは1997年の夏。上堂兄と私にとっては初めての4000m峰・フィーシャーホルンの頂上からでした。いつかはあの山にも登りたいなー、と微かに思いました。 また、コンコルディア小屋から暮れなずむレッチェンリュッケを遠く眺めては、"山のあなたの空遠く幸い住むと人の言う・・・"カール・プッセの詩をガラにもなく想いおこし、あの峠に立ってみたいものだと憧れました。

そんな想いが重なって、やや強引に上堂兄を誘い込んでの今回の試みで、我々の予定したコースは次のとおりです。

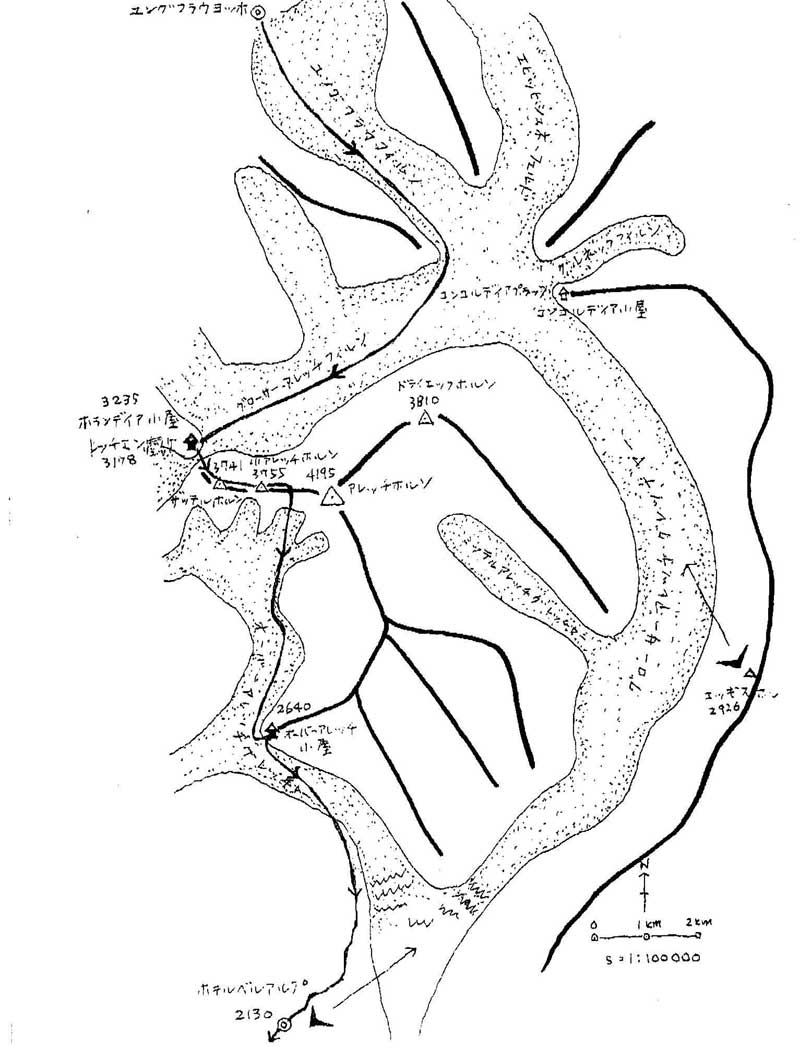

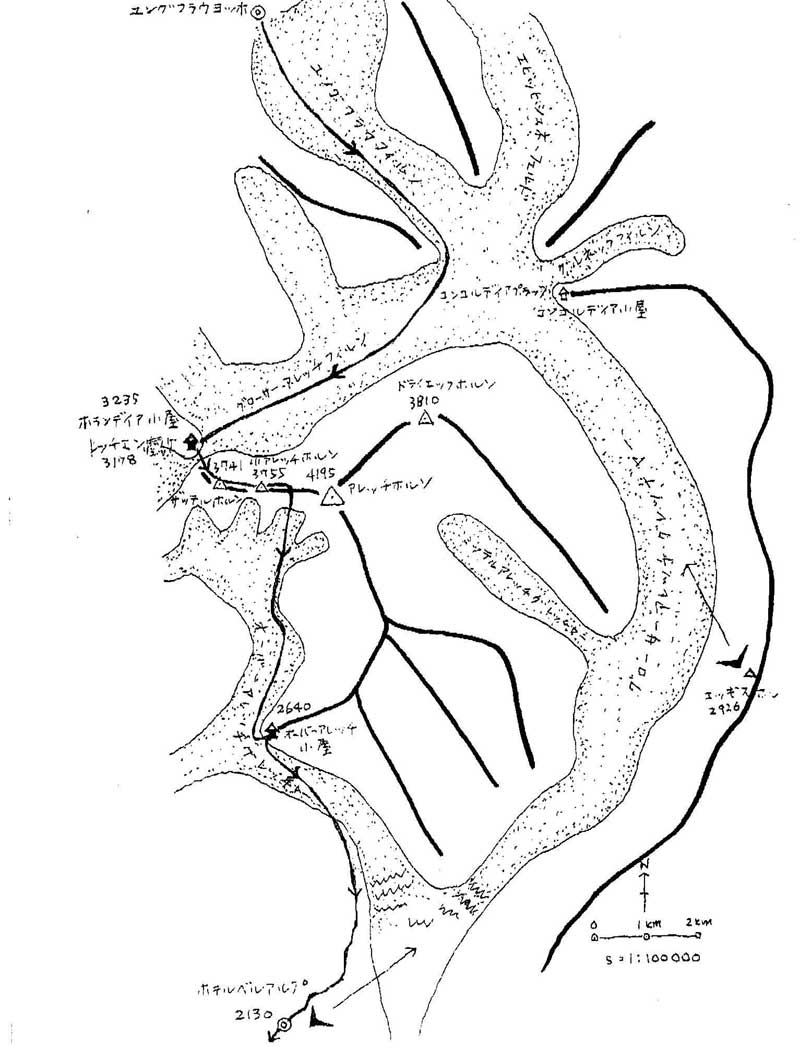

第1日 ユングフラウヨッホ→コンコルディアプラッツ→ホランディア小屋

第2日 小屋→ザッテルホルン→アレッチホルン→ホランディア小屋に往路を戻る

第3日 小屋→レッチェンタールのファフラーアルプに下り、ゴッペンシュタインへ

今年のヨーロッパの天候は真に不順でスイスもその例に漏れず、昨冬の降雪量が極めて少なく、夏初めの6月は炎天が続いたかと思うと、一転して7月には雨が多くなったとのこと。(そして8月中旬のいま、中欧各地に洪水が起こり大きな被害をもたらしています)それが高所では雪となり、低所の残雪が少ないのとは逆に、3300m付近から上部は柔らかな雪がかなり積もった状況でした。

そんなことで、例年とは逆に先に訪れたツエルマットでは、佐々木と目指したオーベルガーベルホルンも連日の降雪でコンディション悪く、マッターホルンやチナールロートホルン等とともにガイドは出動しない日々が続きました。ブライトホルンに3回も出かけながら1週間も待った挙げ句に天気予報は好転せず。ついには諦めて、後発の上堂・山田両兄と合流するべくグリンデルワルトに移動したのが7月25日。

同日、関空を発った後発組の高度順化を図ってメンヒスヨッホ小屋に一泊の後メンヒ登頂28日。29日を休養ハイキングに当て、30日から各自所期の山に向かいました。

7月30日 晴れのち曇り

小屋までのアプローチが短くて午後立ちとなる、ミッテルレギの山田、シュレックホルンの佐々木、両兄の見送りを受けて6時40分テント場・グレッチャードルフを出る。

ガイド2名とグリンデルワルト駅で落ち合うつもりが、現れたのは、過日ガイド組合で偶々出会いの完了していたアンドレアス・アベグレン一人。グリンデルワルト出身、25歳の元気な若者で、ここでは最年少ガイドらしい。

もう一人とはユングフラウヨッホ駅で合流。ステファン・ヴェルツ43歳、ダヴォス出身の物静かな長身。

一番電車もほぼ満席状態。トンネルを出ると陽光が眩しい。直ちにアンザイレンとなって、アンドレアスは一端を上堂兄に差し出し、私はステファンと組むことになる。

歩き出して間無しに名前を呼ぶ声に振り返るとU氏がコンコルディアまで同行したいとのこと。U氏と過去2回ツエルマットのテント場で出会っており、グリンデルワルトでは今回が初めて。彼はいつも独りで来ていて、山小屋に滞留しながらガイドを物色しては4000m峰ハンティングをされているとか。我々よりほんの少し若い分、元気を持ち合わせた、ちょっとユニークな方で、衣服や所持品一切に名前を書き込んで万一に備えられています。

単調な氷河の下りを2時間近くも続けて漸くコンコルディアプラッツ北西角のモレーン上で小休止。行く手のグローサー・アレッチフィルンを見上げると、これも馬鹿でかい幅で、ゆったりとうねりながらレッチェンリュッケに収斂しています。

何時間? と問えばややあって、4時間! との応え。

このクソ暑い中を4時間かー!! 歩数でも数えながら歩くほかに途は有りません。

その内にクレヴァスが頻繁に現れるようになり、2組が一本に繋がる。ユングフラウフィルンの場合もそうでしたが、ゆったりと大きなリズムの緩急のうねりの中で、クレヴァスは緩傾斜部分に多く出てくるのには、何故か合点がゆきませんでした。

アレッチホルン北壁の東端とも言えるハスラーリッペは、700mの高度差をほぼ一直線に、ちいさな背鰭を立てたような状態で這い上がっており、おまえはもう若くは無いぞッ、とまるで無愛想に我々を見下ろしています。今回チョイスしなくて好かったかも。

暑さにうんざりする頃には、真っ白な流線型のグライダーが、風きり音を唸らせながら飛んできて吃驚したり、落氷による雪崩が音もなく北壁に落ちるのを見ては退屈を紛らわせながら、4時間かっきりで小屋到着。明日のザッテルホルンの斜面が小屋のテラスの目の前ですが、上部は既に雲の中。 風を頼りに湿ったものを乾かす。

美味しい夕食を腹一杯に頂き、二人は早めに寝室に引き上げる。20人近く入れそうな一部屋を我々が占領し、好きな場所に横になる。雲が全天を覆っているがそれほど厚くはなさそう。明日は明日の風が吹くことを期待して、 オ・ヤ・ス・ミ・ー

ユングフラウヨッホ9:30━━11:15コンコルディア11:30━━━━13:05中間点13:30━━15:30ホランディア小屋

7月31日 曇りのち小雨 15時頃より夜中まで雨

昨晩、食堂から引き上げる前に起床時間を聞くと、3時と考えているが天候次第、と言っていたアンドレアスが4時になっても起こしに来ない。小屋の収容人員は60人を下るまいと思えるのに我々以外の相客僅かに4人。静まりかえっている。

確かに昨晩は谷にもびっしり雲が押し寄せていたが、レッチェンタールに面した窓を開けるとブラッテンやその下流の村々か、灯火が瞬いている。オッ!星が出ているではないか! 雲が多いが、その切れ間には星がぼやけずに見える。アリガターイッ!

出発前日のガイド組合で、30日は保つが31日は崩れる虞、と告げられて気になっていた天気も何とかなりそう。準備を整え終わった頃にアンドレアスがやってきて食事に誘う。もう5時をとっくに過ぎているーッ。

今日はこちらに戻れるかどうかが判らないので荷物は一切残さないように、と言われて選り分けていたものも全て詰める。山小屋での朝の支度にしては実にのんびりした事になり、ミットタークホルン方向に向かう2名と同時の出発となりました。

小屋からコルに少し降り、突き出た岩の左側の雪面に残されたステップに従う。取り付きこそ締まっていた雪が20mも登らない内に柔らかくなり、まるで日本の春山状態。傾斜こそ、案内書通り50度を越すピッチが現れてくるが面白くもなく、ガイドの2〜3m後ろをただ黙々とついて行く。スタート時点で既にフィンステラールホルンを初め周りの山々の頂上部は雲に隠れ、今は行く手も靄の中。

1時間も登っただろうか、漸く氷化したピッチに出て喜んだのも束の間、10mも登るとまたも軟雪。しかしこの氷化した斜面が出てきた途端に、ステファンはまるで走るが如く駆け上がり、両者の間隔を今までの2mから10mにして、私がそのピッチを登っている間に、また元の間隔にと戻していった馬力と巧みなザイル捌きには恐れ入りました。

ザッテルホルンへの登りは尾根と言うよりも、北壁帯の西端をなす雪壁で、未だあまり

陽が当たらない。しかし連日の降雪で、常に足首から膝下まで潜り、時としてセカンドでも膝上までズボッと入る。トップの苦労を思いやりながら、未だかー、未だかー、と思っていると、頂上から少し東よりの主稜線に突如飛び出した感じ。

途端に南に向かって青空が広がり、背後のベルナーアルプスが何も見えないにも拘わらず、遠くヴァリスの山々が。乱れた雲が舞い上がっている谷も有るものの、マッターホルンの北壁までも殆ど真っ白になっているのには驚きました。

左手、ガスの向こうには目指すアレッチホルンの頂上が400m余とは思えない高度差で聳え立ち、のし掛かってくるような威圧感にたじろいだのも束の間、ふたたび雲の中。

小休止の後、東に向かって主稜線を辿る。今までとは打って変わり、かなり細いスノーリッジを慎重に通過する場面も出てくる。左足下は北壁が切れ落ちている筈ながら、下が見えないから気楽なもの。エキスポーズドなルートだからガイド一人に客二人は無理だ、とガイド組合が言っていた理由もこの辺のことかな、と善意の納得。

極めて僅かな登り降りの内にクライン・アレッチの頂上に着き、着いたと同時に、それぞれガイドが私たちに手を差し伸べて握手となってしまいました。

口には出しませんが、ナンデコンナトコデ握手ヤネン? 頂上チャウヤンケ!

そんな思いと裏腹に、ヤレヤレ、コレデ楽ニナレルノカナ?!

どっちが本心だって? 勿論前者で有った、と今も思ってますよーッ!!

10m足らずの間隔を保ちながら、4人が一本に繋がってオーベルアレッチ氷河を降り始めました。漂うが如く、右に左にクレヴァスを避けての降りは結構時間を要します。昨日も今日もアンドレアスがトップですが、後ろから見ていると氷河上の彼は実に慎重であり、よく先を読んで進路を定めていることが判ります。 それでも、上から飛び下りる事で越えることが出来た深いクレヴァスも有れば、滑り台よろしくズルズルと滑り降りたスノーブリッジも有りました。脚の太さの丸い穴の奥は真っ暗なんて光景を何度も見ていると、こんな所を一人で歩くなんてことは、とてもじゃないが願い下げです。

3000m付近まで下りてくると、氷河も落とし穴を隠すような意地悪を止め、表面には大小のモレーンが段々と増えてきました。その頃から霰がパラツキ始め、直ぐ雨にと変わりましたので、皆大急ぎで雨具を引っ張り出しての小休止。

2700m付近からは氷を踏むことは殆ど無く、左岸よりに、殺風景な賽の河原歩きが続きました。オーベルアレッチ氷河がほぼ直角に左に曲がる地点で、漸く今宵の泊まり場オーベルアレッチ小屋を頭上に仰ぎ見ます。氷河が溶けて表面が数十メートルも低下し、小屋ばかりが側壁上に取り残された結果、梯子やロープを頼りの急崖登りを嫌がったのでは辿り着けなくなったのです。有り難さ一入です。

今宵の相客はたったの一人。我々が小屋に着いたときには既にワインを独り嘗めていましたが、夕食中も,食後も、デカンターを取り替えてはそれが続くのには驚きました。お陰で、上堂兄は二人分のデザートにありつくことが出来ました。

ホランディア小屋6:35━━8:00ザッテルホルン8:20━━9:10クライン アレッチホルン9:30━━11:30小休止(2700m付近)11:50━━━━13:30小屋下14:00━━14:15オーベルアレッチ小屋

8月1日 曇りのち晴れ

ベルアルプからこの小屋までは一応青マークのハイキングコースになっていますが、昨日最後の歓迎をしてくれた急崖を慎重に下り、目を慰める緑のアルプもなく切り立ったU字谷の底でのモレーン歩きが今日のスタートです。

オーベルアレッチ氷河は大アレッチ氷河に合流する手前およそ2kmの地点で消滅していますが、その末端付近で谷は急速に狭まり、そして落ち込んでいる様子。道は落ち口直前の右岸側壁を乗り越えてゆきます。つるつるの岩壁に辛うじて引っ掛かったような粘土質の足場と固定ロープを頼りに、黄泉の国から脱出する伊弉諾尊よろしく回り込んでゆきますと、今までの殺風景な景観が一転して緑豊かなベルアルプが眼下に開けました。 救われたようにホッとしました。小さな教会のちいさな尖塔とホテル・ベルアルプがほぼ同じ高さに、手の届くように見え、未だ1時間余りも歩かねばならないとは思えません。

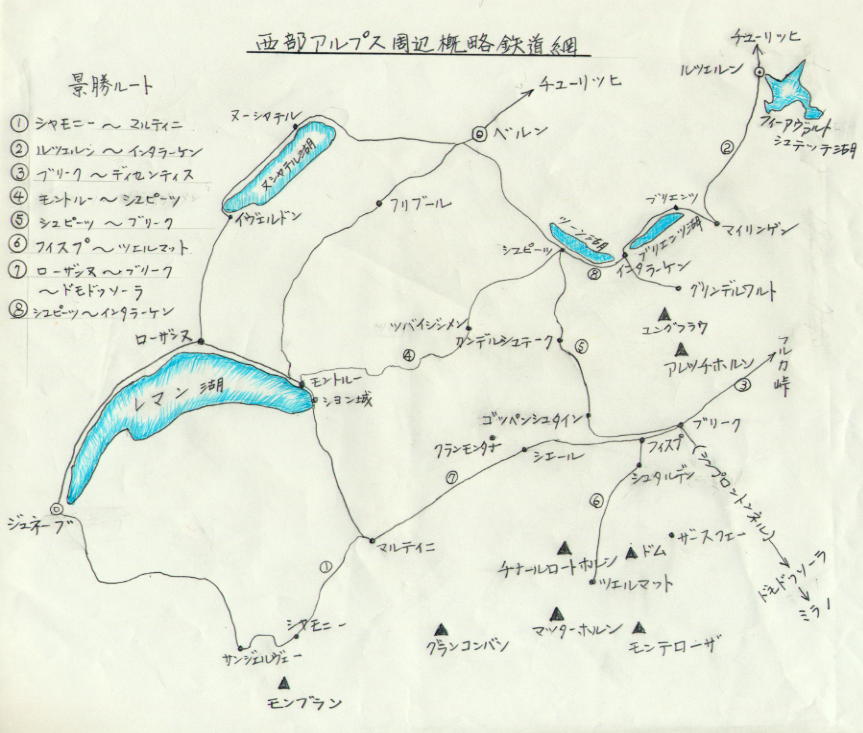

ブラッテンへ降りるゴンドラには中間駅がありました。中間駅と言えば、シエールからクラン・モンタナに上がるフニクラーレには複数の中間駅が有り、驚きました。斜面に住んでいるスイス人は脚力が強いばかりではなく、ワイヤーロープ利用の達人だ、と感心しています。

ブラッテンからはPTバスでブリークに出て、当初の予定で下りてくる筈だったゴッペンシュタインを経てグリンデルワルトに戻りました。降り出した雨と競争で大急ぎでテントをたたみ、ワルトホテル・ベラリーの中島正晃さんとブラックが、車で拾いに来てくれるのを待つうちに今回の山旅も終了です。

アレッチホルンの北側を西行したのち南下して、さらに南面を東行した経路は、ちょうど同峰を半周した形です。 梯子以外には攀ることこそ殆ど有りませんでしたが、よく歩きました。

小屋7:00━━右岸乗越点下━━10:25ホテルベルアルプ11:00━━━━11:15ゴンドラ乗り場━━ブラッテン━━ブリーク━━グリンデルワルト

あとがき

ガイド組合のメニューにもない夏のアレッチホルンで静かな山歩きを楽しみました。 案内書(ハンス・グロッッセン著 近藤 等訳 ベルナー・オーバーラント)に依れば、ホランディア小屋〜コンコルディア小屋の縦走は11〜15時間となっており、我々がクライン・アレッチまでに要した時間、約3時間足らずは、決して遅くはない、と思います。さりながら、クライン・アレッチ止まりとなってしまったことは実に残念です。

アンドレアスが3時に起きた時には、谷は雲で埋まっていた、と言う彼の言葉を信じれば、出発が遅くなってしまった事はやむを得ないこと。さらには、彼等が握手の手を差し伸べて下山と決定したのも、午後の天候の推移を考えれば、実に彼等は正しかったと言わざるを得ません。

一書(アルプス4000m峰 登山ガイド)に依れば、雪の着いたアレッチホルン南西稜上部を下降する時のルート判断は困難、と記されており、視界不良となれば尚更でしょう。

東北東稜を降ってコンコルディア小屋に抜けるテは有ったと思うのですが、もう過ぎたこと、と諦めましょう。 でも、1900フランは痛いよナー。

|

|

| Copyright 2007 Osaka City University Alpine Club. Allrights reserved. |