ビサンピーク試登

藤本 勇

女房とジョムソンからトロンパス(5400m)を越してマナンに入り、ピサンピークを仰いだのは1995年の夏であった。それ以来、頭の中ではピサンピークの姿が消えなかった。女房はフランスへの旅に1ヶ月間、出かけることになったので、急遽ネパール行きの格安券を購入した。今回は一人旅である。

カトマンズにて

2002年6月23日 ロイヤルネパール便でカトマンズ空港に降り立つ。イミグレには4月からJICAのシニアボランテイアで赴任した北濃君が出迎えに来てくれていた。

翌日、日本からの登山隊の大半のお世話をしているコスモ・トレックに出向く。馴染みのシェルパやポーターが遊んでいた。すぐに彼らに7月の予定を聞くと「何も仕事がないので一緒に山に行きたい」と申す。早速、彼らとピサンピークの準備にかかる。テントや炊事用具などは大阪山の会の物を使わせて貰う。

ピサンへ向けてトレッキング

メンバー 藤本 勇(67)

クライミング・シェルパ ツル・バハドル・タマン(36) 通称ツル君

キッチン・ボーイ アリ・バハドル・チャムルガイ(31) 通称アンタレ君

6月30日 カトマンズから空路でボカラに着く。

ポカラでジョムソン行きのフライトを待ったが3日間キャンセルが続く。その間、5月末に仮オープンした国際山岳博物館を訪ねる。

7月3日 ポカラ→フルブレ

早朝のジョムソンフライトは今日こそ飛んでくれると期待して空港に行く。やはりジョムソン周辺の天気が悪くキャンセル。これではピサンに何時着けるか分からないので、下山に使う予定であったコースを登ることにする。少しでも今日中に行けるところまで歩きたいのでタクシーを利用してベシサハールに向かう。

7月4日 フルブレ→シャンゲ

フルブレからナディの道を「この道はいつか来た道 あーあそうだよ」のメロディを口ずさみながら歩く。ナディからバウンダダまではだらたらした登りが続く。約450米の標高差があり、最後の登りはサウナに入っているような汗をかく。暑い。暑い。

7月5日 シャンゲ→タル

今日は一日、下痢の症状が出て元気がない。朝の涼しい間にピッチを上げる。ジャガードには2ヶ所温泉が沸いているそうだ。

アンタレ君は前を歩いたり、後ろを歩いたりしていたが、荷物が重いのか時々休む。もっとも主人の私の動向を注意深く見守るためでもある。ツル君は私の後や横をきっちりと歩いて、少しでもバランスを崩しそうになると手をさしのべる。

タルの手前の4キロほどの所はマルシャンディ河の河幅が狭くなり、ゴルジュ状の所を急流が流れている。またタルの部落の所では河床が広くなっていた。

タルにチェックポストあり。台帳をみると殆どが外人。日本人はいない。年齢も20−30代の若者。ロッジに着くなりツル君が私の汚れたものを洗濯してくれた。久しぶりにホット?シャワーを浴びる。気分壮快。

7月6日 タル→ダナキュ

昨日の洗濯物は乾いていない。下痢の症状はまだ治まっていない。昨夜、アンタレが作ってくれた「おかゆ」と梅干しが美味しかった。

日陰の間は快調に歩ける。カルテからダラパニまでは左岸の日陰の道を歩く。昼食は注文してから飯をたくので2時間近くはかかる。その間に昨日の洗濯物を乾かす。

ダラパニからはマナスルのサマ部落に通じるラルキャラへの道があった。ここから奥にはロッジやバッテイはないそうだ。

7月7日 ダナキュ→チャーメ

ダナキュからは登りの連続。標高が2200米を越したので昨日までのような汗はかかない。マルシャンディ河からの吹き上げる風が汗を引いてくれる。南アルプスでも歩いているような松林や杉の木の樹林帯がある。白い花が咲き乱れ、疲れた身体を癒やしてくれる。一人旅は話し相手がいないので寂しい。今日もトレッカーの姿を見かけなかった。

チャーメの入り口にはネパール人専用のチェックポストあり。警察と軍隊がネパール人の荷物の中身を一人づつチェックしていた。マオイストの影響で、このようなポストが出来ていた。チャーメはマルシャンディ沿いでは一番の村。街道の両側にはホテルやロッジの看板が立ち並ぶ。銀行・学校もあり。宿にはテレビが置かれて昼間から子供がテレビを見ていた。また、電話局があってツル君はカトマンズの自宅に電話を入れていた。

宿でツル君とピサン・ピークの登攀計画を練る。果たして上手く登頂できるだろうか。

7月8日 チャーメ→ピサン

やっと朝の便が普通にもどった。これも2日間、おかゆと梅干しで静養したからだろう。

タレクからブラタンまでは一軒のバッテイもない。静かな山旅を楽しむ。マナンの方から下りてくる現地人の姿を時おり見かけるだけでトレッカーの姿は見ない。上高地のどこかを歩いているようで道幅も広く、道には松葉が敷き詰められて20センチ以上もある松ぼっくりが転がっている。

ドクレポカリの手前の左岸は見覚えのある大きなスラブ岩が数キロに及ぶ岩壁が聳えていた。ピサン・ピークの山すそが見えた。BC予定地は雲の中である。

ピサン部落の入り口近くの「Hotel Maya」というロッジをベースハウスに決めた。高度計は3120米を記していた。

ピサン・ピークの試登

7月9日 晴れ

朝、目が覚めると部屋の窓からピサン・ピークが見えたので、あわててカメラを用意して外に出ると雲に覆われてしまった。ピサン・ピークの頂上は6091米である。地図で調べると上高地の河童橋からピサン・ピークを仰ぐと、丁度、奥穂高小屋の位置にピサン・ピークがある。なんと河童橋から標高差で奥穂高岳が1600米なので、さらに1400米も加えた高さにピサン・ピークがある。日本では信じられないほどの大きな山である。

朝食後、装備・食料の点検をして、不足の食糧をピサンの村で調達する。

今夜は久しぶりにチキンを一羽つぶしてご馳走を食べる予定であったが、ツル君に「山に登る前だから殺生はやめましょう」との一言で断念する。

7月10日 くもり時々晴れ

ピサン(7:10)―主尾根との最低鞍部(9:05 - 9:15)―一段目のコブ(9:30)―二段目のコブ(9:55 - 10:05)―BC予定地(10:45 - 11:10)―引き返し点(12:15 - 12:20)―BC予定地(12:45 - 12:55)―主尾根のコル(1:20 - 1:40)―ピサン(2:45)

今日は高度順応のために全員、空身で登れるところまで登る予定で出かける。

雲が低くたれこめて上のピサン村近くまでガスがかかっている。3400米あたりの樹林帯をななめ左に登り詰めると、主尾根の末端の赤茶けた岩壁のすそを巻く。そこを登ると主尾根との最低鞍部にいたる。このコルで高度計は3750米を記していた。

振り返るとアンナプルナ2峰が高く、雲の中に聳えていた。ここからの主尾根は三段のコブがあってBC予定地は三段目のコブの裏側にある。4000米近くになると酸素が薄くて登りになると息が苦しい。出発したピサンの村が眼下に見える。

BCの手前には馬が草を食っていた。また、モンスーンの今の時期は高山植物が咲き乱れる時期でもあってお花畑が美しい。白、黄、赤、青などの可憐な花が今を盛りと咲いていた。2年ぶりにブルーポピーにも再会した。

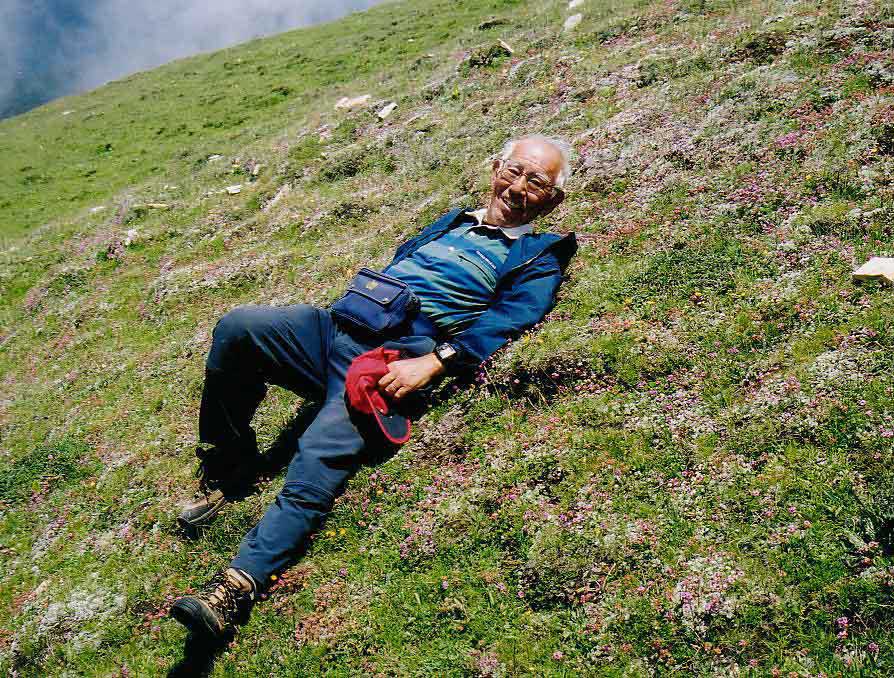

BC予定地はカルカの石積みがされていて、私達のテント場にはタルチョーの旗がなびいていた。高度計では4150米を記していた。ロッジで作って貰ったチャパテイを食べて、さらに上へと登る。芝生のような草地の斜面をダラダラと登る。放牧されていた牛が数頭、私達の所に寄ってきて何か食べる物をねだっている。ツル君は「塩をねだっています」と云っていた。

あまり無理することもなく高度計が4500米を示している地点で引き返すことにする。1日で1400米の上り下りを8時間ほどでやると、やはりシンドイ。

↑ブルーポピーに再会する

7月11日 くもり

ピサン(8:05)―最低鞍部(10:30 - 10:45)―二段目のコブ(11:25 -12:00)―BC(12:45)

今日はBC建設の日。最低鞍部の手前150米ほどのところの急登は今日も苦しい。BCの手前で咲き乱れる高山植物の写真を撮る。

BCに着くや、ツル君は手際よくテントを設営する。アンタレ君は35Lと10Lの水タンクをもって往復1時間の水くみに出かける。帰ってきて35Lのタンクを持ち上げようとしても、私の力ではビクともしない。彼は軽々と45Lの水を運んで来てくれた。

ツルとアンタレの二人は石を積んで立派なキッチンを作った。石囲の上に防水用ブルーシートをかけた。

7月12日 終日ガス、時々小雨

視界5米ほどのガスの中、モーニングティで目が覚める。頭痛もなく、目の腫れもなく高山病の症状が出ていない。コーンスープにラーメンで朝食をとる。

ツル・アンタレ両君はガスの中、ピサンの宿に残してきた荷物を取りに行く。ここのカルカは最近では使われていない。というのはピサン周辺の人は香港やシンガポールに出稼ぎに行って、裕福になった。

過去の登山隊がBCで牛や馬にテントを荒らされた記録もあり、私は終日テントの守をする。山は相変わらずのガスで今日一日アンナ2峰の姿は見せてくれなかった。

7月13日 晴れ

BC(7:25)―先日の引返し点(8:15 - 8:25)―ザレ場のトラバース地点(10:10 - 10:10)―ABC(10:25 -10:35)―BC(11:50)

明け方3時頃に用を足しにテントの外に出るとピサンピークの方に星が輝いていた。今回の旅で星を見るのは初めてだ。6時にシェルパ達が起き出して「山が見える」というので飛び出すとアンナプルナ、ラムジュンヒマール、ガンガプルナ、アンナ4峰までも見えた。久しぶりにカメラで山を撮る。

今日はABCに荷揚げの日。ツル君がザイル、ピッケル、アイゼンなどの荷物30キロを持って荷揚げする。アンタレ君は午前中BCのテントを見守り、午後になってから水場で35キロの水を汲んで荷揚げする。私は相変わらずリュックの中は雨具の上下、薄手のフリースの上着、防風着、水筒、カメラ。ミノルタの一眼レフは古いので重い。

主尾根はまるで雪の消えたスキー場のようだった。唐松の八方尾根の斜面を数十倍大きくしたような斜面が続く。私達は広い尾根をただひたすら登るのみ。草地が無くなるのは4700米あたりであった。その後はザレ場をジクザクに登ってトラバース地点に着く。ABCはトラバースしてから主尾根の西側にあった。BCとの標高差は700米。

夜はカトマンズで買ったパスタに日本から持参したソースをかけて食べた。ネパールでは順番などを決めるにはどうするのか分からない。彼らに「ジャンケン」を教える。今回の旅では、この「ジャンケンポイ、アイコデホイ」が流行った。食べる物はなんでもジャンケンで決めて一番になった物が最初に手に入れることにした。共同の物をネパール語で「ハムロ」という。この言葉が流行ったものだ。

↑アンナ2峰が美しい

7月14日 くもり

BC(7:45)―休憩(8:35 - 8:45)―休憩(9:25 - 9:35)―ABC(10:40)

ABC(12:20)―引返し点(1:50 - 2:00)―ABC(2:30)

早朝は天気がよくて対岸のアンナの写真を撮る。朝食は定番になったポーリッジ、玉子とお茶。快便が出る。

今日はBCを撤収してABCにテントを上げる日である。まるで夏山縦走の時のように、一つのテントを撤収しては次のテント場に運ぶようなものであった。4600米付近で野鳥の玉子をみた。何の鳥だろうか。

トラバース地点までの登りは息苦しく、40歩あるいては一呼吸いれねばならない。4600米付近ではハグレのヤクが一頭いた。ABCに着けばアンタレがテントを設営していた。彼らは二日しか泊まらないのにBCと同じように石積みでキッチンを作った。

簡単な昼食を済ませてから、全員で上部への高度順化に行く。主稜線を忠実に登る。引き返し点では高度計が5250米を記していた。この地点から振り返ると中央アルプスの宝剣岳と同じような人の横顔をした岩とマナンの方に鉄砲の先を向けた岩があった。

ツル君は「高いところでは頭を暖めた方が高山病になりませんよ」と云うので冬用の帽子をかぶって眠る。二人は相変わらず夜遅くまでチェスを楽しんでいた。

7月15日 くもり

視界10米くらいのガスに包まれている。ここABCは高度計は4900米を記していた。主稜線の岩壁の西側にあってカール状の台地にある。広さは野球が出来る程度の広さがあった。高山病も出ず、今朝も快便がでた。

ツル・アンタレはC1へ高所用装備や水を荷揚げに行く。私は一日休養日。彼らは2時間程度で往復してきた。彼らにとっては5000米くらいならば自分の庭のようである。今までの所、計画は順調に進んでいる。あとはアタックの17日の天気がどうなるか。

ここは牧草がないので馬や牛は上がってこない。静かな別天地でテントの中ではネパール放送の音楽が流れている。一日中ガスに包まれていた。

7月16日 雨のちくもり

夜半に雨、それが雪に変わる。私の寝ている側に積雪。それがテントの内張りを通って寝袋と横に置いていた唯一の防寒具のフリースジャケットを濡らす。乾かすのに一苦労する。今日の予定ではハイキャンプにテントを上げる日だったが、午前中は雨と風つよし。

昼からは雨は止んだが、依然として風は強い。昨日、ハイキャンプに荷揚げした高所用装備と水タンクを取りにツル・アンタレ両君は出かけた。

明日の天気を見てABCよりアタックすることに変更した。私は一日ABCで沈殿。

7月17日 くもり時々雨。のち晴れ

ABC(5:05)―ABCから見たピナクル(5:50 - 6:00)―ハイキャンプ予定地(6:45 - 6:50)―最高到達点(8:05 - 8:10)―ABC(9:55 - 11:20)―BC(12:50)

朝3時に起きてアタックの準備をする。天気悪く視界10米ほど。4時半の出発を用意していたが暗闇でなにも分からないので明るくなるまで待つ。

ABCから見れるピナクルの頂までは、比較的早く着いた。ハイキャンプ予定地の手前の岩場を直登せずに左に巻いたが、そこも悪くてガラガラの岩屑だらけで傾斜もきつく、歩きたくない所であった。

ハイキャンプ予定地(5200m)はテントが6張りほど張れる場所であった。高度が5000米を越すと息苦しくなり、数歩登っては一息つかなければならない。ハイキャンプを過ぎて、しばらくすると雪まじりの雨と風が強くなってきた。ガスの中でかすかに見えるピサンピークはひときわ高く聳えていた。

高度5700米で遂に登頂を断念する。いままで高度順応も順調に出来たのに、最後の段階になって天気に恵まれないとは残念なり。

先ほどの岩場では、ツル君がロープをフィックスしてくれた。2泊したABCのテントを回収してBCに下る。時々、突風のような風が吹き身体のバランスが崩れる。

今回のネパールの旅は当初からトレッキングを主体にして準備をした。まさかツル君のような8000米のジャイアントを三座も登ったクライミングシェルパが同行してくれるとの確証もなかった。せめて、アルファ米を10個ほどと高所用食料を3日分ほど準備して来れば、アタックの日を変更出来たのにと思うと後悔の念が頭をよぎる。

BCまでの草地で何回も寝ころんではネパールの山の空気を吸い、このピサンピークの山にも来れないかと思うと、何故か感傷的になった。

アンナプルナは今日も姿を見せてくれなかったが、BCに着く頃より天気は回復する。マットを持ち出して日向ぼっこをする。まるで天国にでもいるようだった。

7月18日 晴れ

BC(8:20)―最低鞍部(9:05 - 9:20)―ピサン(10:30)

夜中の2時に目が覚める。用を足しにテントを出るとビサンの頂上の方に星が瞬いていた。アンタレ君は「サーブは夜中にモシモシと寝言を言っていましたよ」と云う。女房がフランスに旅立ってから彼女の声を聞いていない。

BCのテントをゆっくり撤収する。頂上の方はガスがかかっているが、アンナやマナンの方は晴れてよく見える。この天気が昨日ならば頂上を踏めたかも知れない。ツル・アンタレ両君は重い荷物を担いでもニコニコ笑っている。8日ほど前に登った道をビサンへ下る。

久しぶりのベースハウスに到着する。高所用の衣類を脱ぎ捨ててキャラバン用に着替えし、宿の人がお湯を沸かしてくれてシャワーを浴びる。伸びたヒゲもそる。ツル君達は私の汚れた衣類を洗濯してくれた。

ピサンからカトマンズまで

7月19日 ピサンの村を下りる。来るときは6日間かかったが下山は5日間でベシサハールについた。来るときに見落としていた物が目に付く。7月23日にベシサハールに着いてカトマンズまでのバスの切符を買いに行ったが、この時期の特徴?で国道は何カ所か土砂崩れでバスの運行は何時になるか分からない。仕方なくポカラに戻って空路カトマンズに帰ることとした。

カトマンズで約一週間滞在して、暑い日本に帰ったのは7月31日であった。今回の山旅の総費用は約30万円ですんだ。

|

|

| Copyright 2007 Osaka City University Alpine Club. Allrights reserved. |